Unser Ideal von Demokratie geht davon aus, dass Demokratie durch die aktive Stimme des Einzelnen bewirkt wird. Der artikulierte Wille des Volkes, der so in politische Entscheidungen mündet.

Die anderen demokratischen Feinheiten, wie z.B. Wahlsysteme, ergeben sich nachrangig. Was nicht bedeuten soll, dass die Feinheiten nicht wichtig wären. Mir geht es hier aber um diesen sehr eng gerichteten Fokus. Denn an diesem Ideal messen wir, ob Demokratie funktioniert, was wir von jedem Einzelnen erwarten dürfen, und ergründen fortlaufend, wie man Demokratie besser machen könnte.

Die »ideale aktive Stimme« kann auf mehreren Wegen in den politischen Prozess eingebracht werden. Klassischerweise ist es der bedeutendste demokratische Moment: Die Abgabe der eigenen Stimme bei einer Wahl.

Hinzu kommt das Ausüben politischer Ämter (in Vertretungen, Räten, Parlamenten, Ministerien etc.), das private Engagement in Parteien oder anderen politisch wirkenden Organisationen (NGOs, Bürgerinitiativen, Vereine etc.), sowie die Teilnahme an Bürgerentscheiden oder Beteiligungsprojekten.

Wenn man die »aktive Stimme« noch etwas weiter fasst — dann wird es schnell unübersichtlich, aber so ist der Alltag eben —, kann man noch die Teilnahme an Meinungsumfragen, das Schreiben von Leserbriefen oder Facebook-Kommentaren, Demonstrationen und Handlungen, die indirekt den politischen Status Quo bewerten, einbeziehen (Flüchtlingen helfen, Autos anzünden etc.).

Das sind jetzt gar nicht so viele Wege, auf denen man der eigenen Stimme aktiv Gehör verschaffen kann. Wenn man den eigentlichen Wahlakt für einen Moment herausnimmt (manchmal muss man das leider nicht), bleibt nur noch eine Minderheit der Bevölkerung, die Demokratie nach diesem Ideal auch im Alltag lebt. Und wenn man sich die wohl einfachste Form der aktiven Stimme anschaut, das Kommentieren im Netz, müssen einem ernste Zweifel kommen, ob das für die Demokratie momentan produktiv ist.

Da kann doch etwas nicht stimmen. Entweder wir haben eine ausgesprochen undemokratische Bevölkerung, oder wir haben ein zu eng gefasstes Ideal unserer Demokratie.

Nicht falsch verstehen — ich spreche nicht vom Ideal des Staatsbürgers. Hier müsste man natürlich andere Maßstäbe anlegen. Ehrenamtliches Engagement, das Pflegen von Angehörigen, das Aufziehen von Kindern, Steuerehrlichkeit und unendlich viele andere Dinge. Ich rede hier von der Erwartung an uns als Bürger in unserer Demokratie vor dem Hintergrund seines Ideals. Eine interessante Verbindung dieser beiden Idealbilder ist, dass sie in Konkurrenz zueinander stehen. Aber das ist ein anderer Text.

Wir loben zu Recht jeden, der aktiv seine Stimme abgibt oder erhebt, oder sich in Debatten einbringt. Aber die Kehrseite dieses Idealbilds ist die Erwartungshaltung, die aus ihr resultiert. Ihr können die meisten Bürger im Alltag weder gerecht werden, noch setzt es besonders kluge Anreize der demokratischen Beteiligung.

Das Idealbild stößt uns im Alltag vor den Kopf und lässt uns als Ausweg den Aktionismus (was Demagogen mindestens in die Karten spielt) oder den Rückzug von der Demokratie. Politisch engagierte Menschen sind besonders gut darin, mit dem Ideal um sich zu werfen, wann immer eine Diskussion in eine unangenehme Richtung läuft. „Dann mecker halt nicht, dann mach doch mal!“, ist dann ein hervorragendes Totschlagargument. Und nichts anderes als die Anwendung des Ideals.

Wie hart das Idealbild in eine bestimmte Richtung drängt, erkennt man schon an den politischen Begriffen. Alles, was vermeintlich aktiv ist, ist gut: sich einbringen, die Stimme erheben, auf eine Entscheidung drängen, sich für etwas einsetzen, gegen etwas kämpfen, eine Unterschrift leisten, Position beziehen, eine Aktion planen, Widerstand leisten, et cetera. Man muss dabei natürlich noch aufpassen, dass man „richtig“ handelt, sonst passt es auch nicht zum Ideal. Taktisch wählen? Aus Protest wählen? Nicht wählen? Wird der Stimme nicht gerecht. Und politische Spenden sind ja mehr so ein Freikaufen von Verantwortung (Man kann es sich leisten, nicht selbst aktiv zu werden.) und/oder Machtmissbrauch (man kauft Politik).

Was aber gar nicht geht, ist passiv zu sein. Nicht mitmachen geht nicht. Und kritisieren darf man hinterher nur, wenn man vorher auch gewählt hat. Also die richtige Partei. Wer beim letzten Mal die falsche Partei gewählt hat, ist auch raus. Wenn man wählen will, muss man aber auch informiert sein und eine definitive Meinung zu CETA haben. Sich nicht über TTIP informiert zu haben geht natürlich gar nicht. Und nur zu sagen, was man nicht will, ist zu einfach — die politische Hängematte. Man muss schon wissen, wo man hinwill, und ein Konzept in der Tasche haben, das dann auch trägt. Die Nachrichten nur über Facebook konsumieren (ganz böses Wort)? Bitte etwas mehr Engagement! Phoenix ist z.B. super und nach 22:00 Uhr teilweise auch echt unterhaltsam, manchmal. Und danach den Quellencheck nicht vergessen! +++ Bayer kauft Monsanto +++ Da muss man doch schnell eine Position beziehen, am besten eine eigene, und rein in die Debatte und rauf auf Facebook. Oder?

Es soll ja Menschen geben, die neben dem Leben noch arbeiten, oder sich einfach für andere Dinge interessieren als Politik.

Nun will ich wirklich nicht empfehlen, dass sich weniger Menschen politisch engagieren. Und so ein Idealbild ist im Idealfall ja einfach ein erstrebenswertes Ziel, das man sich zwar vornimmt, aber nie wirklich erreichen muss. In diesem Fall ist es aber nicht nur unrealistisch sondern auch kontraproduktiv. Und im Fall unserer Demokratie ist ein Ideal auch deutlich wichtiger als ein leicht beschwipstes Neujahrsversprechen.

Ich fürchte, wir haben uns ein Scheinideal zugelegt. Es verhält sich wie der Riese in Jim Knopf, der umso kleiner wird, je näher man ihm kommt. Je stärker wir im Allgemeinen und die politisch Engagierten im Besonderen auf das makellose Bild der Demokratie pochen, desto unzugänglicher und unproduktiver werden unsere demokratischen Prozesse.

Perspektivenwechsel

Was passiert, wenn wir versuchen, uns die gelebte politische Norm anzuschauen (so verschwommen das Bild darauf auch ist) und das Idealbild für einen Moment beiseitelegen?

Oder anders gefragt: Was passiert, wenn man sich die Oberflächen unserer Demokratie durch die Augen der Mehrheit anschaut? Sieht man dann eine dystopische Welt aus der Sicht passiver apolitischer Mitläufer, abgehängt von einer kleinen hyperaktiven Elite an der Spitze der Republik? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht bietet diese Perspektive ja eine Chance für die Demokratie. Was funktioniert eigentlich im Moment und was nicht?

Es folgen einige Beobachtungen zu den Oberflächen unserer Demokratie:

07:00 Uhr, Nachrichten

Die meisten Menschen kommen wohl über Nachrichten mit Politik in Kontakt — daran lässt sich die Perspektive gut durchspielen. Die Nachrichten gelangen auf ganz unterschiedlichen Wegen, und vor ganz unterschiedlichen Oberflächen zu uns. Mal als morgendliches Ritual zeitungslesend am Frühstückstisch, oder eher beiläufig durchs Frühstücksfernsehen, über das Radio auf dem Weg zur Arbeit, zwischen den Fotos von letzter Nacht im Facebook-Stream, oder beim Smalltalk in der ersten Pause.

Vor dem Ideal der Demokratie passiert hier nicht viel. Es wird nichts entschieden, und der Wille des Volkes wird auch nicht sichtbar. Es passiert auch eher selten, dass jemand vom Frühstückstisch aufspringt und eine Demonstration anmeldet oder ein Bürgerbegehren anstrengt. Wenn das der Normalfall wäre, würden wir uns hüten, am Morgen auch nur in die Nähe von Nachrichten zu geraten. Der Alltag ist für die Mehrheit die Zeit des politischen Konsums — und das schätzt das Ideal nicht. Ein Fehler:

Nimmt man das Ideal weg, sieht man, dass trotzdem eine Menge los ist. Klar, News sind erst mal ein leichter und manchmal auch unterhaltsamer Zeitvertreib. Die Zeit würden wir aber nicht aufwenden, wenn wir nicht ab und zu etwas Relevantes erfahren würden. Und das ist manchmal eben auch politisch. Das ist ein ausgesprochen unscheinbarer, von außen betrachtet passiv wirkender Vorgang. Wir testen fortlaufend ab ob uns das, was wir konsumieren, berührt oder betrifft.

Tut es das — hier muss man die Abhängigkeit und die Reihenfolge einmal deutlich betonen — ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir uns darüber unterhalten. Und dieser Punkt ist ungemein wertvoll, selbst wenn danach überhaupt keine weitere aktive Handlung folgt. Wir merken dann, dass sich unsere Kollegen für ganz andere Themen interessieren, oder unsere Freunde von ganz ähnlichen Dingen betroffen sind, oder dass unser Partner ein- und dieselbe Nachricht ganz anders bewertet. Was könnte für die Demokratie wertvoller sein?

Dieser oberflächliche Moment ist empirisch so schwer fassbar. Wir können ihn nicht auszählen wie eine Stimme oder repräsentativ hochrechnen wie eine Antwort zu einer Umfrage. Wir können versuchen uns kommunikationstheoretisch, psychologisch oder soziologisch anzunähern, zum Schluss zählt in der Demokratie aber nur das eigene Erleben. Dieser Moment bleibt immer privat und hochindividuell. Er entscheidet nicht, er spielt — deswegen geht er dem Ideal verloren.

Wir reden, um immer mehr von dem zu verstehen, von dem wir gleichzeitig immer weniger verstehen. Wir reden, um einen Teppich auszubreiten, über den wir dann laufen können und unter dem wir die Welt vermuten. Wir reden nicht, um etwas herauszufinden, sondern um etwas auszuprobieren. Zu hören, wie es klingt, am Klang zu erkennen, was wir eventuell noch meinen, und am Gegenüber zu erleben, wie weit das reicht.

Was wäre schlimmer als diesen Moment unmittelbar und final mit demokratischer Willensbildung zu beenden, nur weil das für die Demokratie vermeintlich der Idealfall ist? Ich will um 09:00 Uhr beim zweiten Kaffee noch gar nicht wissen müssen, wie man die Weltfinanzkrise löst. Kann ich auch nicht. Und ich will auch nicht, dass das Jemand von mir erwartet. Im Übrigen: Sogar der morgendliche Small Talk zwischen zwei Politikwissenschaftlern ist eine oberflächliche Angelegenheit, die selten sofort zu etwas führt. Deswegen ist sie nicht weniger wichtig.

An Oberflächen wird das Politische im Alltag erfahrbar und seine Relevanz für uns überprüfbar. Demokratie beginnt, wenn wir uns darüber unterhalten.

20:00 Uhr, Talkshows

Wir ahnen es schon. Es wird wieder nichts entschieden. Und der Wille des Volkes sitzt auch nur als Gast mit am Tisch — repräsentativ für die gesamte Bevölkerung ist das nie. Trotzdem schauen Millionen zu. Millionen, jede Woche! Das ist doch fantastisch!

Und notwendig. Das Konsumieren dieser Talkshows hat einen ganz unmittelbaren Einfluss auf die Gäste und damit auf Politik. Das sieht man nur nicht, wenn der Scheinriese im Weg steht. Dann kann man sich darüber lustig machen, wie sinnlos und flach so eine Sendung ist. All diese hohlen Phrasen, die überdramatischen Einspieler, der oberflächliche Fokus auf Charakterzüge und der kommunikative Stil, und die Gäste sind ja auch immer die gleichen und die Fragen zu seicht.

In diesen Sendungen gäbe es gar niemanden der diskutiert, wenn keiner zuschauen würde. Weder der Politiker, der am Abend auch gerne mal in Ruhe Fernsehen schauen würde, noch die eingeladene Frau aus dem Volk. Neben der Einschaltquote, die die Sendung finanziert, braucht es nun mal ein Publikum, damit man zu jemandem sprechen kann — das klingt selbstverständlich, hat aber ganz konkrete Auswirkungen auf Politik.

Das Publikum hat in dieser Situation eine enorme Macht, obwohl es keine Entscheidung oder Abstimmung herbeiführen kann. Durch bloßes Zuschauen erzwingen wir, dass sich Politiker damit beschäftigen müssen, ob sie in eine Sendung gehen (Einer aus der Partei muss ja!), in welche (Die mit der großen Reichweite, oder die mit dem interessanteren Publikum?), zu welchem Thema (Welche Themen sind gerade wichtig? Bei welchen kann man nur verlieren?), für wen sie dort sprechen (Regierung, Fraktion, als Abgeordneter oder vielleicht privat?), wie sie zum Thema stehen, wie sie diese Position dem Publikum erklären und begründen wollen, und wie sie sich zu Politikern verhalten, die das Thema ganz anders sehen. Und dann sitzt in der Sendung die Kassiererin aus Zwickau oder der Förster aus Amberg und sagt, dass die Welt bei ihnen eigentlich ganz anders aussieht als in Berlin. Wir erwarten dann, dass der Politiker sich stellt.

Und bei der Antwort können wir zuschauen, ganz passiv in Jogginghose mit Chips in der Hand. Kostenlos, jederzeit, Woche für Woche, aufgezeichnet für die Ewigkeit. Das ist alltägliche demokratische Kontrolle. Und erfahren wir da wirklich so viel weniger als in einem Wahlprogramm? Allein die Tatsache, dass wir immer, also wirklich immer, erleben können, dass man zu jedem erdenklichen Thema unterschiedliche Positionen beziehen kann, ist schon etwas wert. Es muss nicht immer sofort etwas entschieden oder durchgeplant sein, damit die Demokratie etwas davon hat.

Es ist natürlich gut, wenn sich der Zuschauer über eine Talkshow informiert, und sich zu einem Thema eine eigene Meinung bilden kann, die dann auch seine Wahl beeinflusst. Ich glaube aber nicht, dass letzteres zwingend notwendig ist, damit man von einem Erfolg für die Demokratie sprechen kann. Deswegen sollte man es auch nicht immer voraussetzen oder erzwingen — das verleitet uns nur, ständig in Gewinner und Verlierer von Debatten zu unterteilen. Als ob das Erleben dieser Debatte an sich nicht schon ein Gewinn wäre.

Meinungsfreiheit ist auch die Freiheit, mal keine Meinung zu haben. Soll man ernsthaft nach einer einstündigen Talkshow ein Urteil über TTIP fällen können?

Ich lese dann immer, das ginge nur nicht, weil wir ein Bildungsproblem haben. Was ein elitärer Scheiß. Die Personen auf der Welt, die ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA vollständig durchblicken können, kann man an zwei Händen abzählen. Und die sind sich immer noch unsicher und wahrscheinlich nicht mal einig.

Wenn wir ernsthaft so tun, als könnten wir dieses Wissen allen wahlberechtigten Amerikanern und Europäern beibringen, wenn wir nur genügend Geld in Bildung investieren würden, kann ich nur sagen: Viel Glück. Und Geld. Und Zeit. Und hoffentlich kommt dann nicht wieder eine Finanzkrise dazwischen. Die sind auch immer kompliziert und werden quengelig, wenn sie warten müssen.

Als ob dieses Ideal überhaupt gesellschaftlich erstrebenswert wäre. Es ist ja nicht so, als würde man für eine Party händeringend nach Experten suchen, die im Moment peinlicher Stille in die Runde fragen „Wollt ihr mal den ultimativen Überblick über das Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement bekommen?“. Wobei das ein schöner Anfang für einen Witz sein könnte.

Genau darauf zielt das Ideal aber ab. Also nicht auf den Witz, sondern auf eine finale Abstimmung. Selbst dann, wenn eine Talkshow ganz offensichtlich völlig ungeeignet ist, um zu einer politischen Entscheidung zu kommen. Und nebenbei verstellt es den Blick auf den Teil der Sendung, der uns erstens mehr über Politik verrät als jedes Wahlprogramm und zweitens im Alltag für uns der viel bessere Zugang zu Politik ist.

Der passive Akt des Konsums politischer Oberflächen übt demokratische Kontrolle aus. Er ist alltäglich gelebte Demokratie.

22:00 Uhr, Facebook

Das Internet hat erst mal das Potential, die oben beschriebenen Effekte für die Demokratie zu verstärken. Es bietet einen besseren Zugang zu mehr Nachrichten, mehr Unterhaltungen, mehr Möglichkeiten, Politik zu beobachten und definitiv mehr Meinungen. Wir müssen uns diesen Ort anschauen, weil er inzwischen das tägliche Erleben von Politik prägt wie kein anderer.

Ich fürchte, dass die beschriebene Differenz zwischen dem demokratischen Ideal und der gelebten Norm, sich durch das Netz eher vergrößert. Und dass die aktiven Handlungen, die es befördert, derzeit keinen Anschluss an unsere Demokratie finden können. Das ist mehr als unbefriedigend. Ich versuche es mal mit der neu gewonnenen Perspektive zu begründen — dann kann man neben den viel besprochenen Filterblasen, Echokammern, der Asynchronität, der Anonymität und Demokratisierung von Öffentlichkeit (Wenn ich einen Text empfehlen sollte, wäre es „Das Regime der demokratischen Wahrheit“ hier drüben bei mspr0) noch ein paar einfachere Effekte der Kommunikation im Netz erkennen.

1.Im Netz muss ich nicht mehr über Politik stolpern. Es gibt keine Überschrift auf Seite 1 die, wenn ich zum Sportteil will, mein Interesse für den Krieg in Syrien wecken könnte. Wenn ich über diese Nachricht nicht stolpere, kann ich beim Small Talk von meinem Gegenüber auch nicht erwarten („Hast du schon gehört…“), dass es ein lohnendes Thema wäre. Damit ist die erste Chance für die Demokratie bereits vertan.

Die Titelseite einer Zeitung (oder der Aufmacher einer TV-Nachrichtensendung etc.) erzwingt Relevanz. Ihre Funktion ist das Erleichtern der Suche nach relevanten Informationen, deswegen ist sie so wichtig. Das klappt sicher nicht immer und kann missbraucht werden, aber generell gilt: Was auf der Titelseite steht, ist wichtig, weil Dinge, die auf der Titelseite stehen, wichtig sind. Das ist so plump wie wirkmächtig, und jeden Tag aufs Neue eine Chance für die Demokratie.

Im Facebook-Stream gibt es keine Titelseite, und schon gar keinen prominenten Ort für politische Inhalte. Politische Inhalt sind Facebook genau so gleichgültig wie alle anderen auch.

Und dieser Effekt tritt noch auf, bevor ich mich in irgendeiner Filterblase befinde.

Das Konsumieren von politischen Inhalten im Netz wird zwar leichter, aber nicht wahrscheinlicher, weil eingeübte Relevanzmechanismen nicht mehr greifen.

2.Zu den Filterblasen gibt es ein interessantes Projekt des Wall Street Journals, das zwei Facebook-Streams nebeneinander zeigt. Einen, der auf konservativen Quellen beruht und einen gefüllt mit liberalen Meinungen und Nachrichten. Ein spannendes Projekt. Es fehlt aber etwas.

Ich stelle mir neben den beiden Streams einen Dritten, einen ganz frei von politischen Inhalten vor. Wie viele diesen wohl im Alltag sehen? Wie diese Menschen wohl Politik erleben? Tun sie das überhaupt? Vielleicht sollten die politisch Engagierten ganz froh sein, wenn es eine oberflächliche Homestory zu einem Politiker auf brigitte.de gibt und sich mit Kritik etwas zurückhalten.

3.Ab und zu wird sich Politik wohl auch in den unpolitischsten Stream einen Weg bahnen. Vor großen Wahlen und in Krisenzeiten wird die Wahrscheinlichkeit steigen. Nun gibt es, wenn man eine politische Nachricht auf Facebook erhält, zwei verschiedene Fälle — beide sind für die Demokratie strukturell eher ungünstig gebaut — , die man voneinander trennen muss.

Der erste liegt etwas näher am vorherigen Beispiel von 09:00 Uhr. Jemand konsumiert einen politischen Inhalt, weil ein Freund eine Nachricht oder eine Meinung auf Facebook teilt. So weit, so hilfreich.

Der entscheidende Unterschied zum Smalltalk am Küchentisch oder während der Arbeit ist nun, dass dieser Moment alles andere als privat oder geschützt ist. Wie soll man da die Leichtigkeit besitzen, sich langsam an eine eigene Position anzunähern? Einfach mal auszutesten, was geht, zu erfahren, was der andere meint? Und dann ist auch noch alles zwangsweise in Textform festgehalten, und „das Internet vergisst ja nichts“. Wenn der Chef, die Schwiegermutter, und ein fremder Freundeskreis mitlesen können, geht das spielerische Element verloren.

Der zweite Fall beginnt damit, dass jemand die politische Nachricht direkt von der Nachrichtenquelle erhält. Analog zum Lesen der Zeitung oder dem Frühstücksfernsehen. Jetzt kann man nur hoffen, dass niemand den Versuch unternimmt, sich direkt in den Kommentaren über das Thema auszutauschen. „Mal schauen wie Andere das so sehen“.

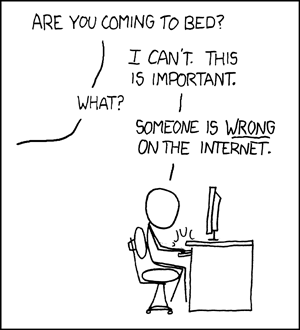

Das grauenvolle am Kommentarbereich unter politischen Nachrichten ist nicht der Ton, diese Aggressivität, die Unverständlichkeit und die absolute Unübersichtlichkeit, sondern vor allem, dass dort immer schon alles ausdiskutiert ist. Manchmal sachlich, meistens nicht. Meistens verwandelt sich noch vor dem dritten Kommentar die Welt in eine epische Schlacht aus Gut und Böse. Als müsste jeder noch so kleine Konflikt unbedingt diese Nacht noch final ausgefochten werden.

Im Kommentarbereich ist immer alles klar, logisch, vollkommen rational und eindeutig und du sollst keine Meinung neben mir haben. Und weil immer schon alles bis in den hintersten Diskussionsstrang ausdiskutiert ist — bis hinein in völlig unverwandte Themengebiete, die sich gerade auch irgendwie gut anfühlen oder auf denen man minimal Boden gutmachen kann —, können wir gar nicht mehr erleben, wie man sich selbst mühsam eine Meinung zusammenzimmert. Und dieser Prozess ist für die Demokratie mindestens so wichtig, wie eine zu haben.

Ich glaube, an diesem Punkt kommen zwei Dinge zusammen. Das falsche Ideal fordert von uns ein, immer schon eine Meinung zu haben — alle anderen haben ja vermeintlich auch eine — , und der strukturelle Unterschied des Mediums Internet führt zu einer asynchronen Kommunikation. Es ist einfach keine gute Mischung, wenn Hunderte über Stunden hinweg hintereinander alle Recht haben. Hinzu kommt,

4.dass wir ständig mit Unbekannten kommunizieren. Der Lerneffekt von einem Fremden zu erfahren, dass er anderer Meinung ist erfordert weniger Empathie, als wenn das Gleiche mit einem Freund oder Bekannten passiert. Den sehe ich später nochmal wieder. Der Fremde bleibt einfach fremd. Wie komfortabel.

5.Der Journalismus hat sich mal die Regel auferlegt zwischen Information und Meinung zu trennen. Eine wundervoll aufklärerische Idee, die den Moment der Meinungsbildung schützt. Wenn jede Information, die über die Medien transportiert wird, eindeutig politisch auf oder gegen etwas einzahlt, könnten wir diese Informationen ja einfach alle vier Jahre auszählen und uns das Nachdenken und Wählen gleich sparen.

Vor der Oberfläche von Facebook ist aber jede Nachricht bereits unterlegt mit Kommentierungen. Das mag das Ideal: Der kleine mitlaufende, sich ständig aktualisierende Volkswille. Fast schon direkte Demokratie, oder? 3.724 Leuten gefällt das, 1.208 sind wütend, drei Hipster lachen ironisch, 647 Menschen haben kommentiert. Eine der größeren Errungenschaften des Journalismus: woosh, weg. Bevor man auch nur die Chance hätte, zum Artikel zu kommen.

6.Das Interface von Facebook überbetont die vielen Menschen, die sich durch Reaktionen und in den Kommentaren austoben; der eigentliche Inhalt der hinter dem Beitrag liegt, ist nicht relevant. Facebook mag zählbare Aktivität genau wie das Ideal. Aber wie viele Menschen wohl von dieser Meinungsschlacht abgeschreckt oder schlicht überfordert werden und flüchten? Das sind ideale Voraussetzungen für Populisten und Demagogen.

À propos weiterscrollen: Unter der Nachricht lauert schon der nächste Beitrag: +++ Eil-Appell gestartet: Teile dieses Video und unterzeichne hier! +++ Und das mit einer Selbstverständlichkeit im Tonfall, als hätten wir das Grundgesetz damals gemeinsam auf einer Aktionsplattform zusammengeklickt. Ich will diese Plattformen gar nicht grundsätzlich verurteilen, wir und die üben noch, aber etwas Kritik verdienen sie an dieser Stelle. Diese Petitionen sind immer total dringend (Demokratie braucht aber Zeit.) und machen es nicht ohne ein mehr oder minder kreativ zusammengeklöppeltes Weltuntergangsszenario (Demokratie macht Fehler, kann sie aber auch eigenständig korrigieren — deswegen haben wir sie ja.). Und sie erwecken nicht ganz subtil den Anschein, als müsse man eben nur „aktiv“ unterzeichnen. Was danach passieren soll, bleibt sehr oft nebulös.

Vielleicht wissen diese Plattformen noch nicht genau, was man mit der eingesammelten Meinung eigentlich machen sollte. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn auch ein wenig verlogen. Aber sie müssen ja nicht zeitgleich das System was wir haben, mit einreißen. In jeder x-ten Petition ist von etwas wahnsinnig Undemokratischen die Rede. Ein Beispiel von campact (inzwischen leider offline…): „…weil landwirtschaftliche Anlagen unabhängig von ihrer Größe durch das Baurecht privilegiert werden, sind Bürgerinnen und Bürger oft machtlos. Es ist Zeit, dass dieser undemokratische Zustand beendet wird…“

Vielleicht sind große Ställe scheiße. Vielleicht ist unser Baurecht auch scheiße. Und vielleicht sollten wir beides ändern. Aber daran ist überhaupt rein gar nichts undemokratisch. Demokratisch ist doch nicht das, was mir gerade gefällt. Diese Plattformen erwecken den Eindruck, als würde Demokratie ohne sie überhaupt nicht mehr funktionieren. Dabei gibt es sie ja nur, weil wir Demokratie haben. Das ist doch absurd.

Die Oberflächen im Netz überbetonen zählbare Aktivitäten, die im Alltag der Demokratie nicht produktiv genutzt werden können.

Das ist alles in allem noch — ich bleibe da Optimist, wir werden das lernen — keine Oberfläche, vor der man Demokratie erleben, geschweige denn im Kleinen einüben könnte. Es ist wahnsinnig einfach, im Netz jederzeit über alles in jedem beliebigen Kreis abzustimmen. Wir haben aber bisher weder eine Diskussionskultur (Nicht im Sinne von nett, sondern im Sinne von Kulturtechniken, die auf die Überforderung durch das Netz antworten.), noch einen passenden Ort gefunden (eine Art digitales Lagerfeuer), an dem man vorher gut streiten könnte.

Warum ist das so? Und warum so viel schlimmer, wenn es speziell um Politik geht? Weil das Ideal so tut, als seien unsere Aktivitäten nur so für die Demokratie wertvoll. Was am Wahltag ideal ist, überfordert aber im Alltag. Das Ideal verkürzt Demokratie darauf, dass man eine eigene Meinung hat und sie aktiv kundtut. Dann hat man etwas getan, Recht und dann soll die Politik mal loslegen.

So passiv kann Aktivität sein.

Um das Argument, dass Aktivität für unsere Demokratie nicht zwingend besser ist als Passivität, abschließend auf die Spitze zu treiben: Kann das andere Extrem, wenn es für eine begrenzte Zeit gelebt wird, für die Demokratie nicht ungemein gewinnbringend sein? Ist ein Vater, der sich aus dem politischen Spektakel nimmt um sich um sein Neugeborenes zu kümmern, oder die Frau, die sich für einige Zeit voll auf ihre Karriere konzentriert, am Ende nicht ein ziemlich guter Wähler?

Was das Ideal verkennt

Der Fehler des Ideals besteht nicht darin, dass es Meinung und Engagement schätzt, sondern darin, dass es alles andere verkennt. Das passive Konsumieren von Politik ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt demokratisch gehandelt werden kann. An der Oberfläche erleben wir Politik auch im Alltag, obwohl wir so wenig Zeit für sie haben. An ihnen erkennen wir von Zeit zu Zeit die Relevanz von Politik, auch wenn Politik selten unterhaltsam ist. Wir können an Ihnen Politik kontrollieren, ohne selbst aktiv zu werden oder bereits alles durchdacht zu haben. Deswegen bestimmen diese Oberflächen mit, ob unsere Handlungen für die Demokratie auch nutzbar sind. Deswegen sind sie die Grundvorraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Wir müssen uns um sie kümmern.

Teil II: Zum Designfehler der Demokratie.

Titelbild: By Mfield, Matthew Field, http://www.photography.mattfield.com; edit by Waugsberg (rotation 0,4°) — Own work, GFDL 1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11793846

Danke an Martina, Lucas, Alex und Max.

Während der demokratische Alltag uns vor allem etwas über die alltäglich gelebte Demokratie verrät, wird es für sie zum Wahltag hin schon deutlich riskanter. Dann lenkt uns das Ideal von den Chancen und Risiken neuer Oberflächen, wie dem TV-Duell, ab.

Auch auf die Gefahr hin, dass ich als Gestalter wirke wie der Depp mit dem Hammer, der überall nach Nägeln sucht: Was ich hier beschreibe, wirkt auf mich wie ein klassischer Designfehler.

Bild: sweet-juniper.comMit der Demokratie haben wir uns etwas in die Welt geworfen, das ganz anders funktioniert als erwartet. Die Gestalt und der Gehalt von Demokratie hängen zusammen. Wir erzählen uns aber kontinuierlich, dass sie nur in einer bestimmten, sehr romantisierten (rationalen, aufklärerischen) Art genutzt werden dürfe, für die die Form nicht relevant ist.

Deshalb übersehen wir nicht nur wo sie funktioniert, sondern auch wo wir uns um sie kümmern müssen.

Das Wahlplakat

Sie funktioniert zum Beispiel an einem Wahlplakat. Wirklich.

Substanzloser wird es vor der Wahl nicht, möchte man meinen. Das Wahlplakat ist nicht nur eines der ältesten, sondern wahrscheinlich auch das am wenigsten verstandene Kommunikationswerkzeug der Demokratie. Es wabert in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwo zwischen absolut sinnlos und heimtückischer Propaganda.

Unbestritten ist, dass sie ins Auge fallen. Was mir ehrlich gesagt schon reicht, um sie zu schätzen. Es ist ziemlich schwierig, für Politik in den Alltag der Menschen zu kommen, da müssen wir alle paar Jahre halt mal eine Veränderung des Stadtbildes hinnehmen. Gerne zeitlich und in der Anzahl begrenzt. Wir gewinnen aber nichts, wenn wir sie abschaffen oder klein reden. Zu verlieren haben wir viel.

(Es ist absoluter Blödsinn, dass Parteien ihre Wahlkampfmittel lieber in Facebook stecken sollten und Plakate inzwischen verzichtbar seien. Es gibt noch keinen Algorithmus, der Plakate im Stadtbild ausblendet.)

Die meisten meiner Freunde und Bekannten sind sich ganz sicher, dass sie im Leben nicht darauf kommen würden, ihre Wahl von Wahlplakaten abhängig zu machen (Ich fühle das auch so, weiß es nur besser.). Sonst wäre man ja auf einen Trick der Parteien hereingefallen, die da doch drauf schreiben können, was sie wollen.

Dabei zwingen diese Plakate die Parteien erst dazu, sich zu überlegen, was sie da eigentlich drauf schreiben wollen. Und damit beginnt ein ziemlich gewinnbringender Prozess für die Demokratie. Eine Partei, die nicht weiß, was die Bevölkerung bewegt — aus ideologischer Ignoranz oder schlicht aus Faulheit –, verliert an dieser Stelle bereits vehement. Wir mögen Plakate vielleicht doof finden, den Unterschied zwischen Themen, die uns bewegen, und jenen, die wir für nicht relevant halten, erkennen wir trotzdem. Das ist für eine Wahlentscheidung doch schon mal hilfreich. Warum sollte ich eine Partei wählen, die offenbar gar nicht weiß, was mich bewegt?

Auf der thematischen Ebene verraten uns Plakate also etwas. Und das kann in einer Demokratie ja jeder nutzen, wie er mag, inklusive der Variante, den Inhalt kritisch zu hinterfragen. Ohne das Plakat kämen wir übrigens gar nicht auf die Idee, den Inhalt kritisch zu hinterfragen. Auch das ist ein Gewinn.

Dass man den Inhalt so auf das Plakat bringen muss, dass es halbwegs lesbar ist, sieht die Mehrheit dann noch ein. Darüber hinaus wird die Form des Plakats, wie es aussieht und betextet ist, eher unterschätzt. Dabei beginnt hier der informative Teil — der auch dann wirkt, wenn uns die Plakate eigentlich nur auf dem Weg zur Arbeit stören.

Es macht einen Unterschied, ob auf einem Wahlplakat »Gleicher Lohn für alle«, »Mama soll mehr verdienen« oder »Unsere Frauen haben mehr verdient« steht — selbst, wenn dahinter scheinbar ein- und dieselbe politische Forderung steht.

Meistens tut sie das aber nicht, und das erkennen wir bereits an diesen sprachlichen Feinheiten. Setzt sich da jemand explizit für Frauen ein oder für Regeln im Arbeitsmarkt? Ist es ein Thema der Gerechtigkeit oder des Nationalstolzes? Über die Form des Plakates erfahren wir viel mehr über die politische Substanz der Forderung, als über den eigentlichen Inhalt. Etwas, das ein Wahl-O-Mat nie leisten wird.

Und an diesen kleinen Unterschieden können wir messen, ob wir von der Politik verstanden wurden. Darin sind wir alle erstaunlich gut, weil wir diese Kompetenz im täglichen Leben erlernt haben. Wenn jemand mit uns spricht, wissen wir im Normalfall, ob uns der Inhalt berührt, und ob das Gegenüber ein grobes Verständnis für unsere Lebenssituation hat. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass eine Partei, die dieses Verständnis hat, später auch in meinem Sinne handeln wird?

Auf dieser Ebene sind Plakate enorm effizient. Dass sie dabei ein Wahlprogramm nicht vollständig abbilden können (liebe FDP — Chapeau!), ist kein Makel, sondern ihre Qualität. Ein Wahlplakat kann sogar ganz ohne Sachthema auskommen, und trotzdem enorm hilfreich bei der Wahlentscheidung sein.

Dieses Plakat war aus Sicht der CDU wahlstrategisch gelungen. Deswegen stellt es nicht gleich einen Gewinn für die Demokratie dar. Geschenkt. Es ist aber auch nicht automatisch verführerische Propaganda, nur weil es strategisch klug ist. War es 2013 nicht ein besonders ehrliches Angebot der CDU an die Bevölkerung (das die SPD bei einem ähnlich beliebten Kanzlerkandidaten genau so gemacht hätte und die CDU dieses Jahr wiederholen wird)?

Wer Angela Merkel als Kanzlerin behalten will, sollte CDU wählen. Das ist verständlich, klar, einfach und stimmt ja auch. Ja, es drängt politisch inhaltliche Fragestellungen erstmal in den Hintergrund. Aber was ist daran so schlimm? Alle anderen Parteien plakatieren doch direkt daneben und können Alternativen anbieten. Wenn dann eine Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, dass Angela Merkel Kanzlerin bleiben sollte, ist das doch ebenso ein demokratischer Wille wie die Forderung nach einer Reform des Steuersystems.

Außerdem: Wenn die Bevölkerung davon ausginge, dass Angela Merkel in allen Sachthemen das Gegenteil von dem machen wird (oder vorher gemacht hätte), was man selbst will, würde das Plakat ja gar nicht funktionieren. Wenn wir die Bevölkerung für so saublöd halten, müssten wir die Demokratie gleich abschaffen. Ist sie aber nicht, sie entscheidet nur anders, als das Ideal es gerne hätte.

An diesem Beispiel sieht man auch, dass die Oberflächen der Demokratie deutlich wirkmächtiger sein können als unser Wahlsystem. Auch 2013 konnte natürlich niemand wählen, wer unsere Regierung anführen wird. Das kann nur der Bundestag, nachdem der Bundespräsident einen Vorschlag unterbreitet hat. Dafür gibt es gute Gründe. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass einige Wählerinnen und Wähler 2013 die CDU gewählt haben, weil Angela Merkel Kanzlerin bleiben sollte. Diese Wahlmotivation ist nicht im Grundgesetz definiert, nicht Teil des Wahlsystems und entspricht nicht unserem demokratischen Ideal. Sie ist aber trotzdem möglich.

Aller Liebe zum Plakat zum Trotz: Es ist ein Kommunikationswerkzeug, das die Parteien überwiegend selbst kontrollieren können. Deshalb tun wir gut daran, Plakate kritisch zu betrachten. Aber eben beides — kritisch und betrachten.

Das TV-Duell

Das wiederum ist der große Vorteil eines „TV-Duells“ oder des „TV-Dreikampfs“ (Der Vollständigkeit halber gibt es hier ein paar Argumente gegen diese Duelle). Hier erleben wir Politiker seit ein paar Jahren vor einer Oberfläche, die sie nicht selbst in der Hand haben.

Donald Trump konnte im US-Wahlkampf wochenlang jegliche Debatte über konkrete politische Lösungen unterdrücken. Das war möglich, weil er ein intuitives oder erlerntes Verständnis der US-Medienlandschaft hat und gleichzeitig nicht wirklich Interesse an konkreter Politik — zumindest nicht, solange er damit nicht den nächsten News-Cycle bespielen konnte. Das ist wahrscheinlich der demokratische Worst Case. Aber selbst Donald Trump hatte keine vollständige Kontrolle darüber, was in den drei amerikanischen TV-Duellen passierte.

Die Duelle werden live übertragen. Hillary Clinton stand mit auf der Bühne und konnte — wie die Moderatoren — jederzeit dazwischengehen, Dinge klar stellen, Nachfragen stellen. Es gibt eine Handvoll Regeln, an die sich auch Donald Trump halten musste. Die Veranstaltungen fanden vor einem Millionenpublikum statt und wurden am gleichen und darauffolgenden Tag praktisch in allen relevanten Medien besprochen. Die Tage nach den Duellen waren die wenigen Tage in der monatelangen Kampagne, an denen Clinton mit ihren Themen durchdrang. Sie war dominanter, schlicht erfolgreicher als Trump. »History is written by the victors.«, das sollte uns aber nicht davon abhalten, genau hinzuschauen.

Von Seehofers „Das können Sie alles senden!“ über Gerhard Schröders angesäuseltem Auftritt in der Elefantenrunde 2005 bis hin zu Schabowskis „Sofort, unverzüglich!“ wimmelt es in der Politik nur so von Beispielen unkontrollierter Kommunikation. Es ist kein Zufall, dass diese Situationen immer dann entstehen, wenn jemand im Affekt handelt und dabei aufgezeichnet wird.

Der springende Punkt dabei ist, dass diese Situationen nicht durch ein falsches Verständnis von Transparenz erzwungen werden dürfen. Sie müssen schlichtweg möglich sein, dann entstehen sie auch. Wenn Seehofer gewusst hätte, dass das ZDF jede Silbe vor und nach dem Interview senden würde, hätte er niemals frei in die Kamera gesprochen. Erst als er merkte oder zu glauben wusste, dass sein Statement einfach mal nötig war, hat er es freigegeben. Im Moment. Nicht auf Rückfrage ein paar Minuten später. Ich wüsste nicht, wann wir zuletzt so viel über das Innenleben der Unionsparteien erfahren hätten als in jenem Moment. Er war nur möglich, weil die Oberfläche, inklusive dem auflockernden langen Fluchtweg, stimmte.

Von diesen zufälligen, aber eben wahrscheinlichen Situationen kann man für das TV-Duell etwas lernen. TV-Duelle können enorm wirkmächtig sein — wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Sie sind wichtig für unsere Demokratie. Einige Kommunen in Deutschland regeln die Anzahl der aufgehängten Wahlplakate der Parteien noch bis auf den letzten Plakatträger. Fehlt ein korrektes Impressum, werden Plakate rigoros abgehängt. Das ist beides nachvollziehbar. Wie kann es da sein, dass wir keine Regeln für ein TV-Duell festschreiben? Mir ist schon klar, dass Amtsinhaber so viel Kontrolle wie möglich über das Duell behalten wollen. Das ist aber mindestens unfair und beschädigt in jedem Fall unsere Demokratie.

An dieser Situation trägt aber nicht nur das Kanzleramt Schuld. Niemand fordert eine ernsthafte Regelung. Der Herausforderer und die Oppositionsparteien wollen das Format zwar alle vier Jahre zu ihren Gunsten verändern, das ist aber immer nur wahlstrategisch gedacht, kommuniziert und darin äußerst plump. Die TV-Sender, die zum Duell in einer Pressekonferenz Stellung genommen haben, sind sich ihrer Verantwortung zwar durchaus bewusst. Insbesondere der Regisseur Lutz Braune — jemand, der sich mit Oberflächen auskennt. Aber die Medien können natürlich weder die Regeln, noch die Art und Weise wie diese zustandekommen, bestimmen. Das könnte nur die Politik selbst.

Aber niemand in der Politik sagt: „Dieses Format ist für unsere Demokratie zu wichtig, um es alle paar Jahre neu auszukungeln. Wir gehen damit jetzt ins Parlament!“

Das muss die Politik auch nicht, weil es niemand hören will. Weil wir es nicht fordern. Wo kämen wir denn hin, wenn eine oberflächliche Show wie ein TV-Duell Einfluss auf unsere Wahlentscheidung hätte! So wählt man doch nicht. Oder nur die Doofen, die sich nicht „richtig“ mit Politik beschäftigen.

Und so lassen wir eine der größeren Chancen und Risiken der Demokratie ungestaltet. Dabei wäre es derzeit noch so einfach. Viele Menschen schauen noch klassisches Fernsehen. TV-Sender sind noch relevant. Und die Hälfte derer, die das Duell austragen, sind in öffentlich-rechtlicher Hand! Wenn wir das schon nicht hinbekommen, wie wollen wir uns dann um Facebook kümmern?

3. September 2017

Dabei sind Oberflächen die Stellen unserer Demokratie, an denen wir Politik durch Bilder, Symbole, Zeichen und Gesten erst erleben können. Oder anders ausgedrückt: an denen wir Politik beobachten, kontrollieren, erspielen und entscheiden können. Sie prägen sie im Alltag stärker als jede Verfassung, jedes Wahlgesetz oder informelle politische Abkommen. Sie sind die unsichtbaren Stützen, die unsere Demokratie tragen, fortbilden und so erst ermöglichen.

Im Normalfall redet niemand über sie. Im Wahlkampf beschäftigen sie uns dann für wenige Wochen zwangsweise. Sie beschäftigen die Politik, weil man ja irgendwas auf diese Plakate bringen muss. Und die Journalisten, weil man über sie so einfach Artikel schreiben kann. Da wird noch schnell das belangloseste Plakat in ein passendes Narrativ gepresst, um irgendwie Inhalt zu generieren: Als Analyse getarnte Bildunterschriften. Das reicht nicht.

Funktionierende Oberflächen sind eine Grundvoraussetzung für unsere Demokratie. Dafür gibt es einen sehr einfachen Grund. Es steht nirgendwo geschrieben, wie wir Demokratie eigentlich nutzen sollen. Die Anweisung „Lies alle Wahlprogramme und vergleiche sie!“ kommt im Grundgesetz nicht vor. Genau das macht Demokratie so unglaublich widerstandsfähig — wir können sie nutzen, wie wir wollen. Und morgen vielleicht schon ganz anders. Jeder für sich. Und da wir erst an Oberflächen Politik erleben, prägen sie unsere Demokratie und was wir mit ihr anfangen. Deswegen sollten wir uns — wenn uns an Demokratie gelegen ist — diese Stellen anschauen.

Ich möchte einmal genauer hinschauen. Wo funktioniert die Oberfläche unserer Demokratie und wie? Was verändert sich gerade, und welche Auswirkungen hat das? Tragen die Oberflächen noch, oder müssen wir sie neu aufstellen?

Einstieg – Was sind Oberflächen? Europas fehlende Oberfläche

Unser Ideal von Demokratie ist verlogen und kontraproduktiv

Für den ersten Teil dieser Reihe lohnt sich bereits die Frage, warum Oberflächen es im Politischen so schwer haben:

Ein Grund ist die gesunde, aber manchmal übertrieben kritische Haltung gegenüber vermeintlich oberflächlichen Dingen, insofern es nicht um Unterhaltung, Kunst und Kultur geht — da darf das Feuilleton selbstverständlich die Gesellschaft an der aktuellen Serienlandschaft im TV messen.

Hinzu kommt ein unbändiger Wunsch nach Authentizität. Nach etwas unumstößlich Wahrem, auf das sich der Wähler verlassen („Die ist einfach so wie sie ist, und sagt einfach was sie denkt!“), und auf das sich der Politiker und die Journalistin im Zweifel zurückziehen können („Es geht doch jetzt um Inhalte, nicht um den Stil!“). Dass Authentizität durchaus paradox sein kann, habe ich an diesem Beispiel erkundet.

Zu allem Überfluss entstehen Oberflächen auch ohne, dass man sich mit Ihnen beschäftigen müsste, was den Gestalter oft plagt, die Welt aber irgendwie am Laufen hält. Inhalte eben nicht.

Wenn ich die Oberflächen unserer Demokratie betrachte, erkenne ich noch eine weitere Hürde: Unser demokratisches Ideal. Es steht im Widerspruch zu oberflächlichen, eingängigen und konsumierbaren Dingen.

Vor diesem Konflikt erscheinen viele demokratische Herausforderungen unserer Zeit (das Wiedererstarken der Populisten, „postfaktische“ Wahlkämpfe, Echokammern und einige mehr) in einem anderen Licht. Es ist nicht sehr viel heller, es flackert mehr so vor sich hin. Es beleuchtet aber ein paar Stellen, die wir sonst häufig übersehen:

ArtikelUnser verlogenes Ideal der Demokratie

Der Designfehler der Demokratie

Die in Teil 1 beschriebenen Probleme blieben lange unentdeckt. Auch für die Politikwissenschaft (siehe Democracy for Realists). Durch eine neue digitale Öffentlichkeit treten sie nun stärker zu Tage. Wer sich noch um Demokratie schert, muss sich nun um den Designfehler der Demokratie kümmern.

ArtikelDer Designfehler der Demokratie

Was mit unseren Stimmzetteln nicht stimmt

Wir können mit unserer Demokratie auf ganz vielen Ebenen nicht mit der neuen Welt konkurrieren — was sie erheblich unter Druck setzt. Unsere Wahlen werden nie schneller sein als eine Umfrage im Netz. Nach unserer Wahlentscheidung werden wir nie so direkt Feedback bekommen, wie nach einem Post auf Instagram. Unsere Räte und Parlamente werden nie so konfliktfrei sein wie eine Facebook-Gruppe. Und wahrscheinlich werden wir in unserem Staat nie so viele Mittel aufwänden können, dass die Dienstleistungen so komfortabel funktionieren wie der Einkauf in einem Apple Store. Aber wir können uns ja wenigstens mal Mühe geben.

Analyse Was mit unseren Stimmzetteln nicht stimmt

1. September 2017

Erwähnungen